2/10(月)に卒論・修論発表が行われました.

今年はB4は10人,M2は2人が発表を行いました.

修論

toyama

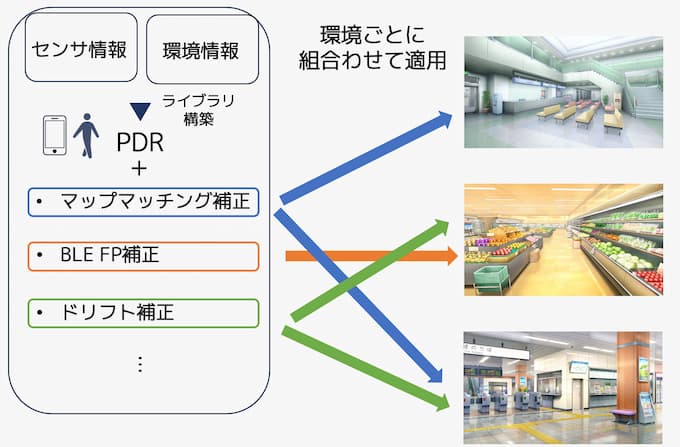

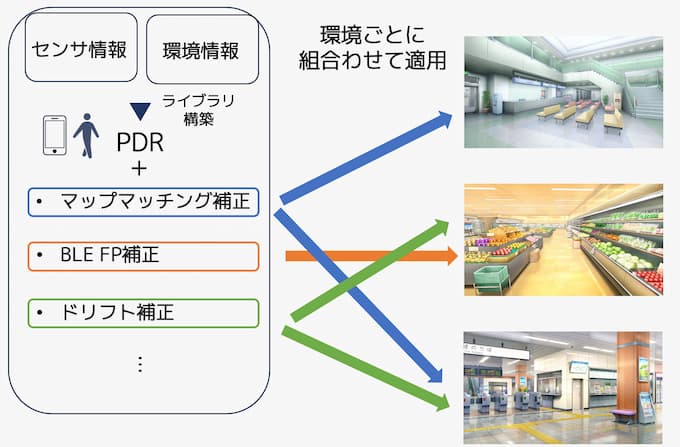

様々な状況や環境に対応できるPDRベースの3次元屋内位置推定ライブラリに関する研究

概要

屋内環境における位置推定は様々なサービスや業務の基盤として重要性を増している。近年ではPDRと電波強度を組み合わせた手法やフロアマップ情報を活用したマップマッチング手法など、複数の手法を統合したアプローチが提案されている。しかしこれらの手法の多くは特定の環境を想定して設計されており、異なる環境への部分的な適用は困難である。そこで本研究では様々な環境や状況に対応可能なPDRベースの3次元屋内位置推定ライブラリの検討を行った。本ライブラリでは加速度センサとジャイロセンサによるPDRの基本処理に加え、気圧センサを用いた階層判定による3次元位置推定を行った。また、フロアマップ情報による歩行可能領域の制約やWi-Fi/BLE電波強度情報による位置補正など、利用可能な環境情報に応じて適切な補正手法を選択的に適用可能にした。具体的には補正アルゴリズムを独立したモジュールとして実装し、新たな補正手法の追加や既存手法の組み合わせを容易にする設計を行った。ライブラリの評価では、xDR Challenge 2023の環境で検証を行い、速度誤差や障害物回避要件で特に高いスコアを達成した。また本ライブラリの他環境への適用可能性として、駅構内と大学キャンパスでの検討を行った。

rui

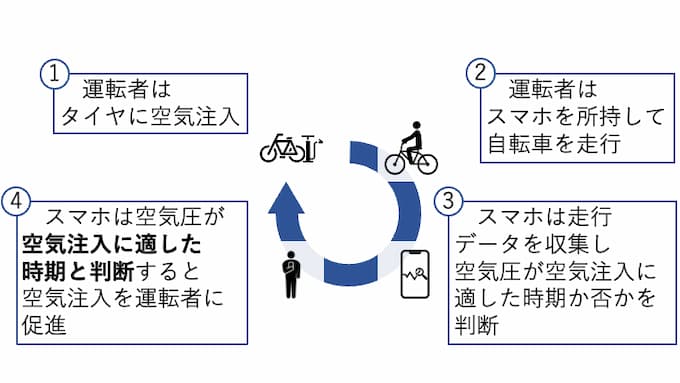

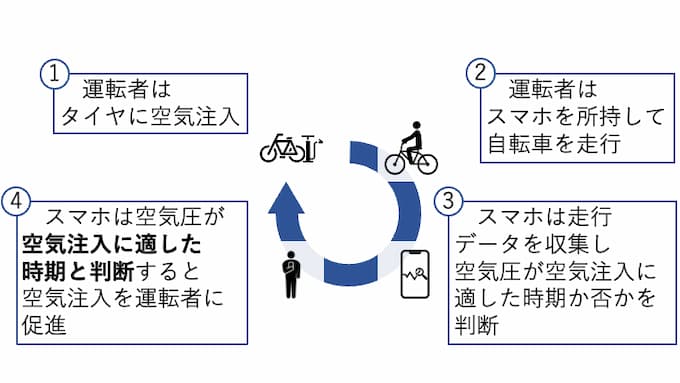

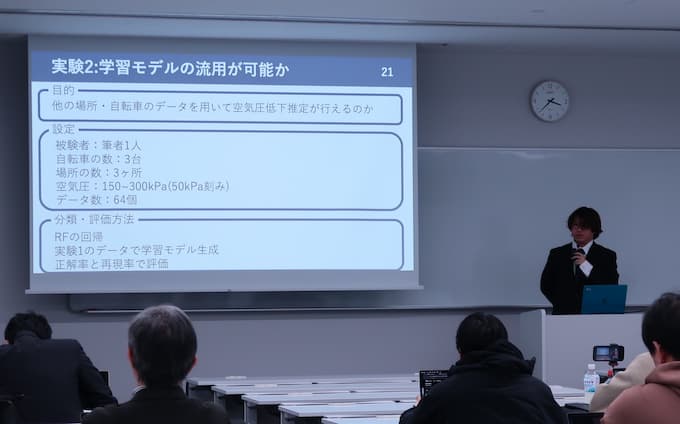

スマホ内蔵センサを用いた空気圧低下時に 空気注入を促すシステムに関する研究

概要

走行中に自転車の不調を経験する人を減らすために,点検を促す必要がある.本研究では空気圧点検に注目し,地面から垂直方向の加速度をスマホで取得し,標準偏差と周波数ごとの振幅スペクトルを特徴量としてランダムフォレストなどを用いて空気圧低下を推定する. 空気圧が異常か否かの分類と空気圧の値を推定の評価実験を行った. 評価実験の結果,空気圧が異常な時に異常と分類できた割合は95.1%だった. また、提案手法を用いた空気圧点検を促すアプリを開発した.走行したルートから推定に適した区間を抽出し,空気圧低下推定を行う.推定に適した区間の抽出はある程度正しく抽出できた.空気圧が異常かどうかの分類はある程度の精度で行えた.

卒論

kousei

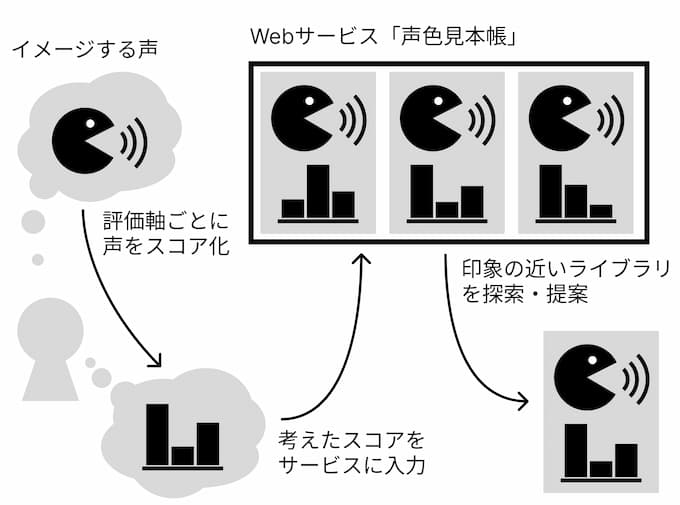

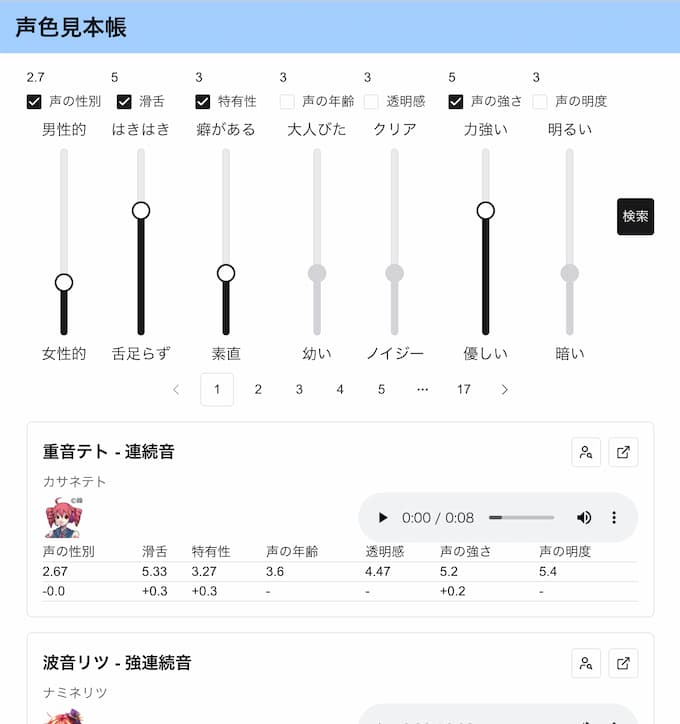

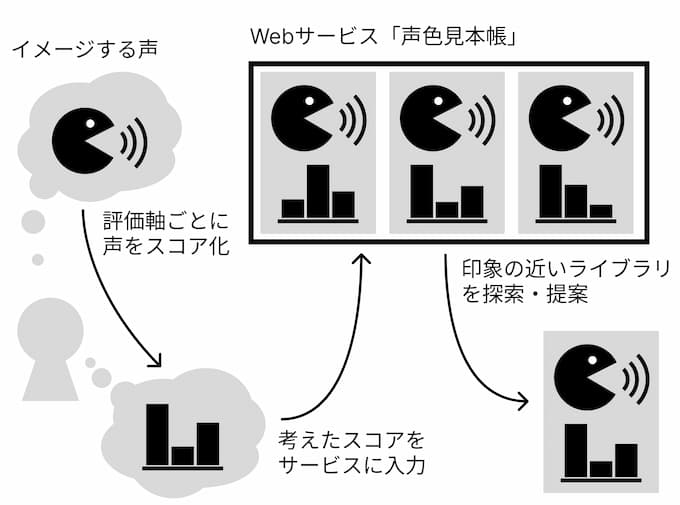

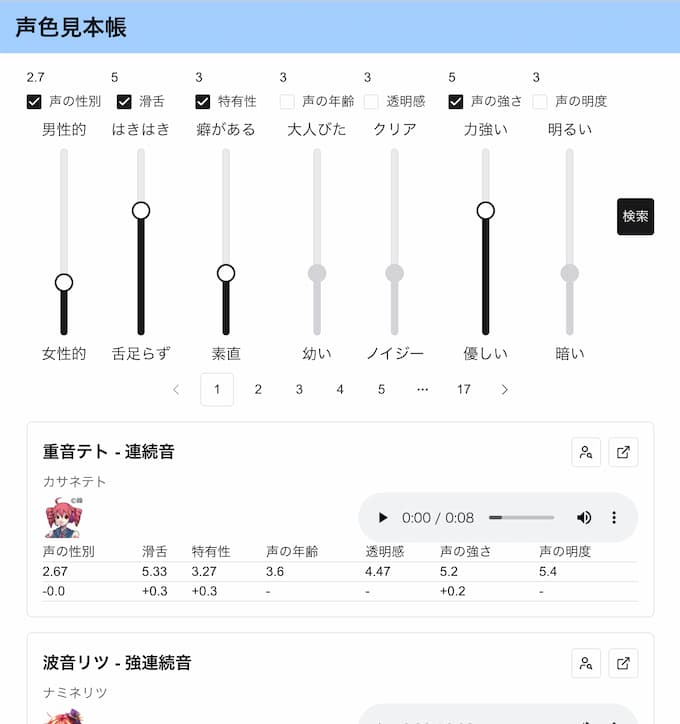

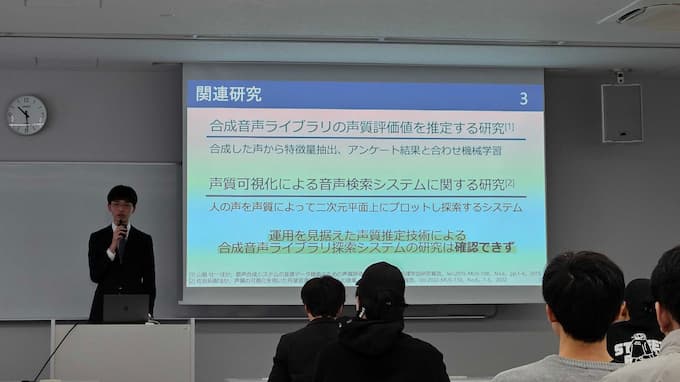

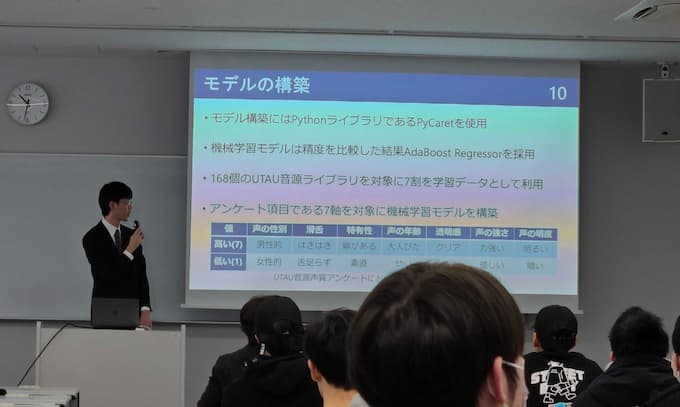

声に対する印象を用いた合成音声ライブラリ探索システムに関する研究

概要

合成音声ライブラリは非常に数多く存在し,ユーザが求める声質のライブラリの探索には多大な手間と時間がかかる.そこで本研究では声質評価スコアを用いてライブラリを探索できるWebサービス「声色見本帳」を開発した.ユーザは求める声を「性別感」など7つの軸ごとに評価スコアとして数値化しWebサービスに入力すると,求める声に近しいライブラリを探索できる.探索時には独自に構築した機械学習モデルを用いてライブラリごとの評価スコアを事前に推定し付与したものを用いる.本研究は合成音声の選択を効率化し,多様なライブラリの活用促進に貢献する

nishi

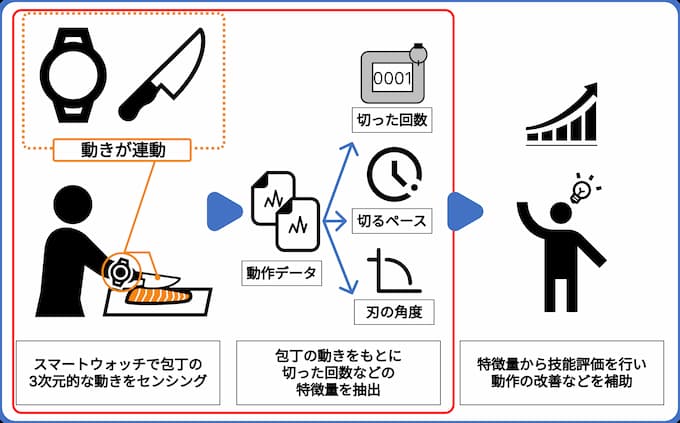

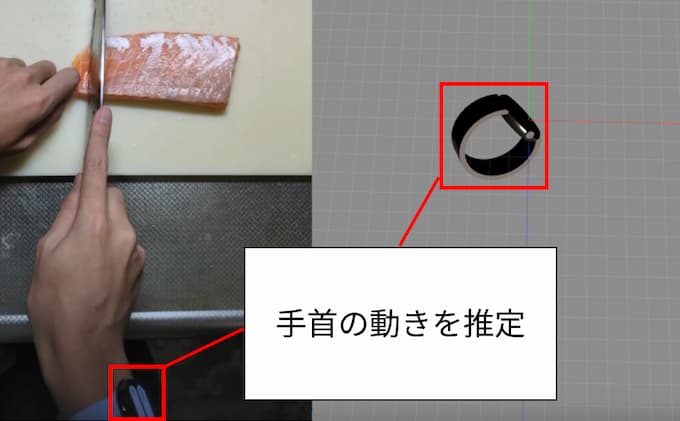

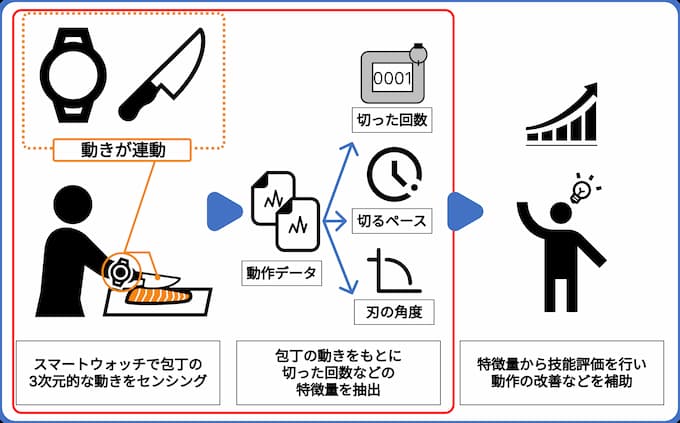

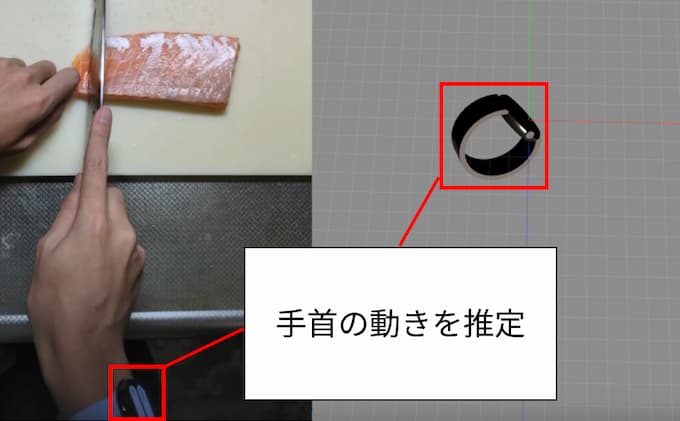

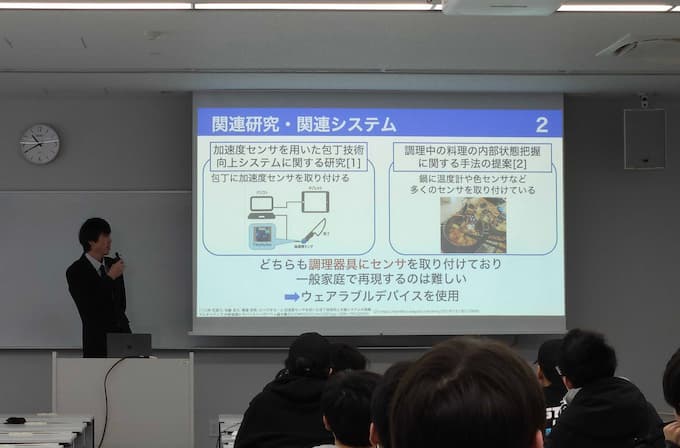

手首の3次元的な動きの分析に基づく刺身を切る動作の特徴量抽出に関する研究

概要

近年スポーツや医療の分野でウェアラブルデバイスを用いた技能評価が行われている. しかし,調理のような日常生活における技能評価を行なっているものはまだ少ない. そこで本研究では包丁を持った手の3次元的な動きをセンシングしたデータを用いて算出し,特徴量抽出を目的とする. アプローチとしてスマートウォッチの加速度・角速度のデータから手首の3次元的な移動を捉えるシステムを作成した. 実験として複数人の刺身を切る動作を取得し切った回数・切るペース・刃の角度の特徴量抽出を行った. 結果より,切った回数から刺身の厚さ,切るペースから手際の良さ,刃の角度から平造りなどの切り方の評価に使用できると知見を得た.

hayashi

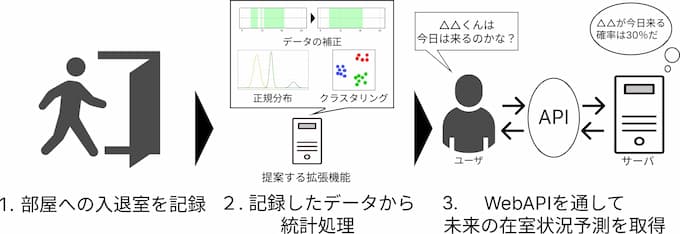

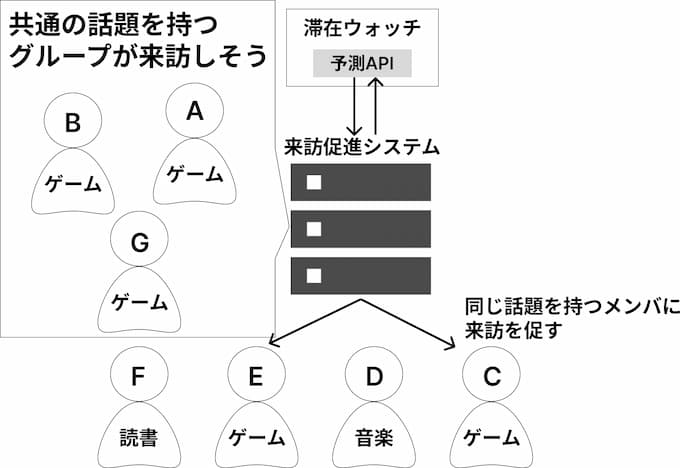

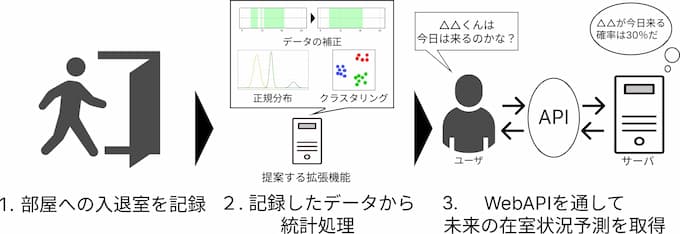

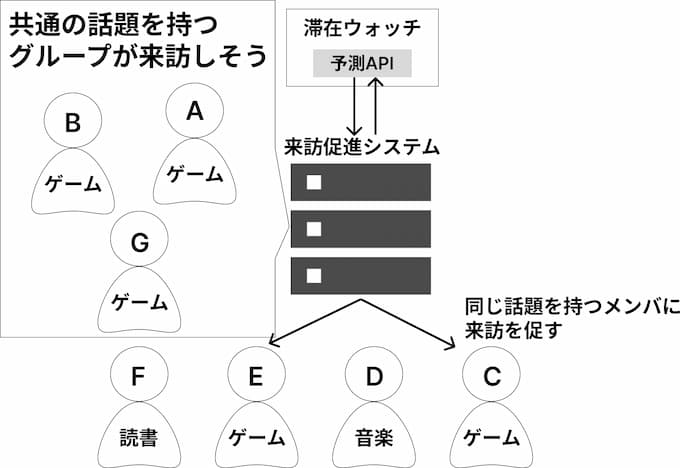

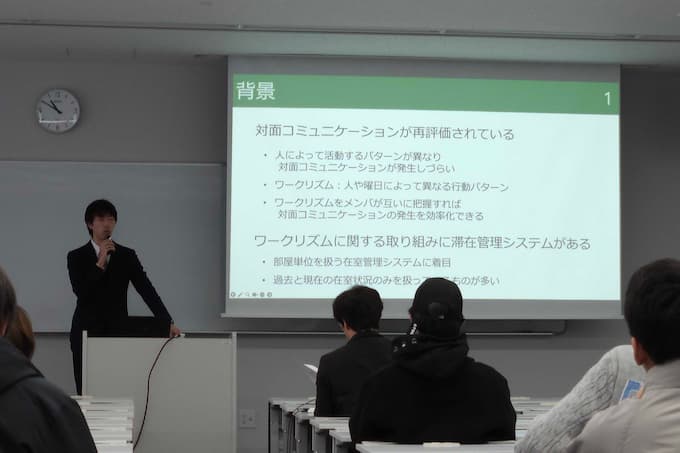

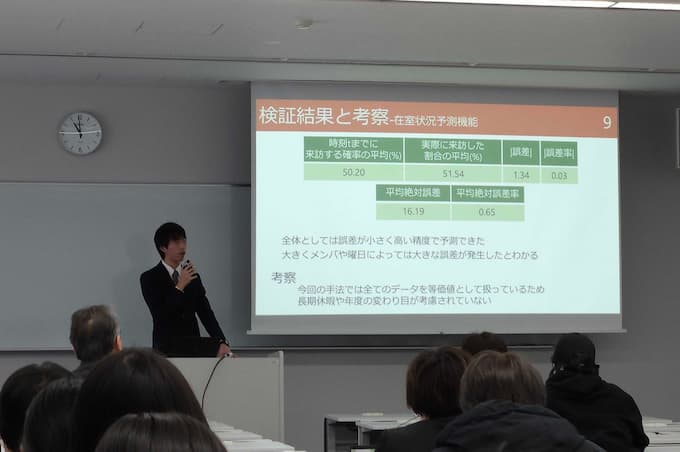

滞在管理システムのログを用いた来訪促進システムに関する研究

概要

研究室やオフィスのメンバが来訪する時間の情報をワークリズムといい,対面コミュニケーションを促進する重要な要素である.ワークリズムを他のメンバと把握し合えば効率的な連絡や時間調整が可能になるとされている.

本研究では,在室管理システムについて過去の在室情報を基に未来の在室状況を予測する拡張機能とその汎用的なAPIの実現,同 API を用いた来訪促進システムを提案する.提案するシステムは未来の在室状況予測の結果と同じ趣味などの会話の種を持つメンバ同士によるグループから来訪を促す.コミュニティ全体での来訪頻度の向上とメンバ間の対面機会増加によるコミュニケーションの活発化が期待できる

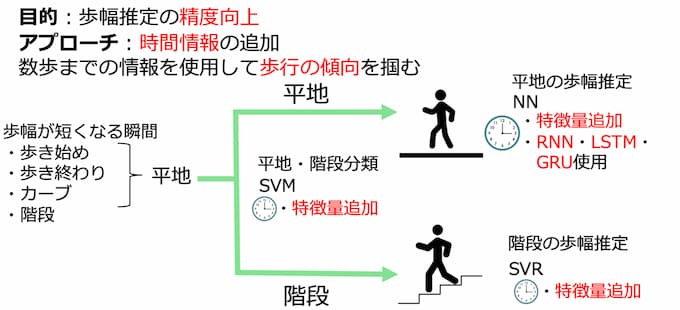

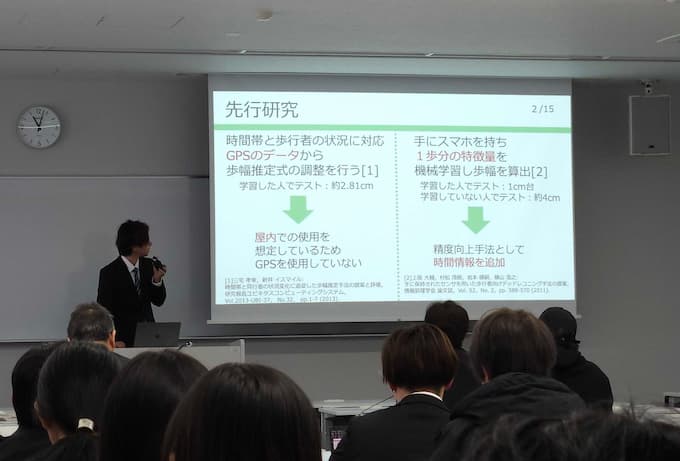

futami

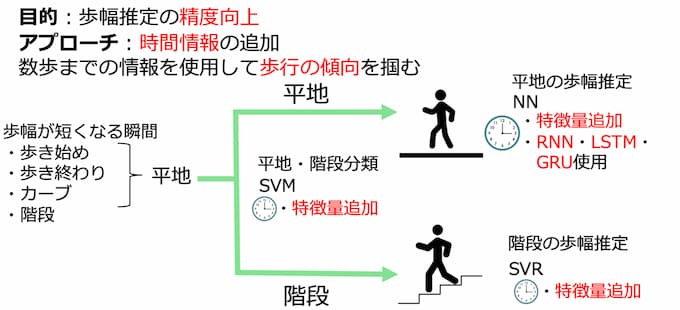

時間的文脈を考慮した歩幅推定手法に関する研究

概要

屋内位置測位の精度向上ためにも歩幅推定の精度向上に需要が存在する.先行研究では歩幅推定の学習データに1歩分のデータで学習することが多い.しかし,人は歩き始め,歩き終わり,カーブなどで歩くスピードが加減速し,歩幅が変化する.よって,数歩前の情報から歩行の傾向が掴めると考えた.以上により,本研究では歩幅推定の精度向上のために時間情報の追加を行う.推定精度の調査を行なった結果,学習する歩数を増やすことで精度が向上し5歩分を境目に精度が悪化していった.本研究では5歩分を学習したモデルで誤差7cmが最良の精度になった.本研究では時間情報の追加が歩幅推定の精度向上に有効的だと示すことができた.

mizutani

歩行情報及び歩行軌跡を蓄積するモバイルクラウドセンシングシステムに関する研究

概要

高機能なセンサを備えたスマートフォンが普及している.

スマートフォンのセンシング能力を活かす試みとして,クラウドセンシングがある.

また,歩行軌跡の蓄積は屋内測位の一部手法に見られる精度維持コストの問題や行動分析に有用である.

そこで,本研究では歩行時に取得されるセンサデータの蓄積に加え歩行軌跡の蓄積を目的とする.

アプローチとして,センサデータ蓄積にその分析結果の一つである歩行軌跡を蓄積するモバイルクラウドセンシングシステムを開発した.

評価実験を実施した環境で推定された軌跡は一つの座標が誤差3~5m程度の誤差で蓄積された.実験結果より歩行軌跡の蓄積は行えていると評価した.

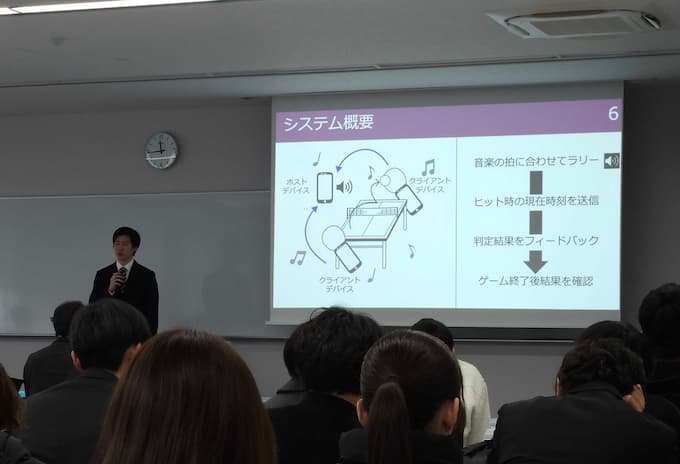

fuseya

リズムラリー:卓球とリズムゲームを組み合わせたエンタメスポーツに関する研究

概要

近年,スマートフォンの急速な普及により,端末に内蔵されているセンサを用いたサービスやアプリケーションが増加している.

本研究では,我々が提案してきたスマホ卓球にリズムゲームの要素を組み合わせ,音楽の拍に合わせてラリーを行い,エンタメ性の拡張や技術力の向上に繋がるエンタメスポーツを提案する.

卓球ラケットとスマートフォンの加速度センサを用いたヒット判定を用いて現在時刻を取得し,音楽の拍で取得する現在時刻との差でリズムゲームの判定を行うアプリケーションを作成し,複数人に体験してもらった.

結果として今回の被験者に限り,エンタメ性及び技術力の向上の可能性を示せた.

hibino

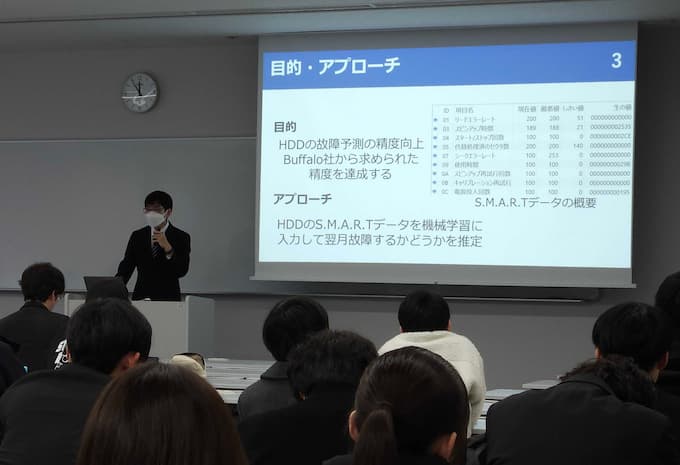

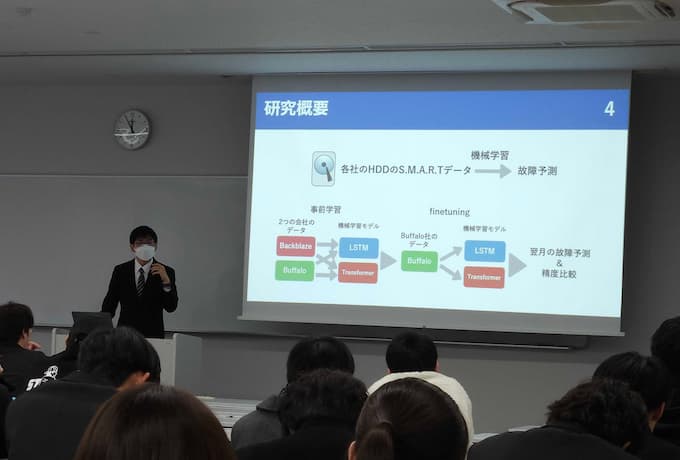

HDD故障予測における機械学習モデル適用に関する研究

kosuke

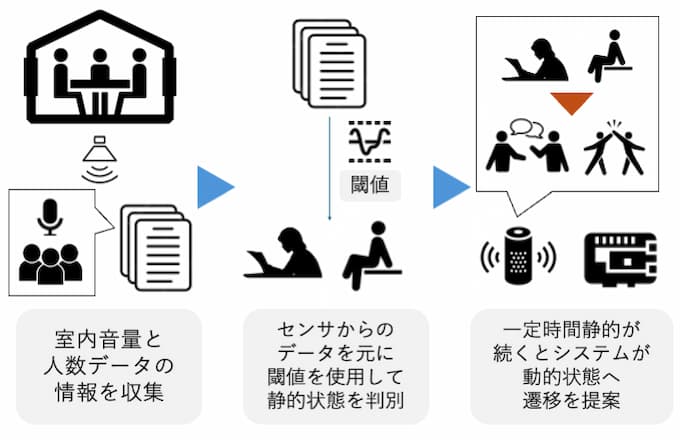

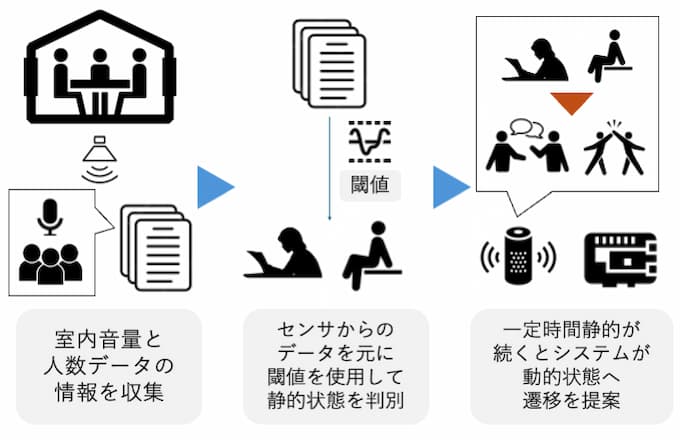

室内環境における静・動状態の切り替えを支援するシステムに関する研究

概要

室内環境は人々の生産性や健康,コミュニケーションに大きな影響を与えるとされている.本研究では,小規模なコミュニティを対象に室内環境の状態をリアルタイムに検知し,適切な状態への切り替えを支援するシステムを構築する.静的環境に比べて動的環境は短時間のインタラクションを通じてリフレッシュ効果を提供しやすく,コミュニティ全体の交流や協働を活性化する点で重要である.これにより,個人の生産性向上のみならず,集団全体の創造性やコミュニケーションの質を高める効果が期待できる.

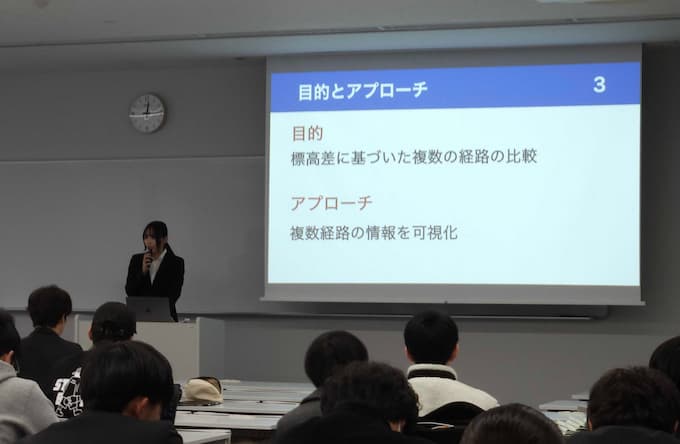

hanao

サイクリストのための標高情報に基づく複数経路比較システムに関する研究

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)