2025年6月24日(水) ~ 36日(金)に福島県の母畑温泉で行われたDICOMO 2025 シンポジウムで、M2のfuma、M1のfuseya・hayashi、B3のtada が発表を行いました

fuma

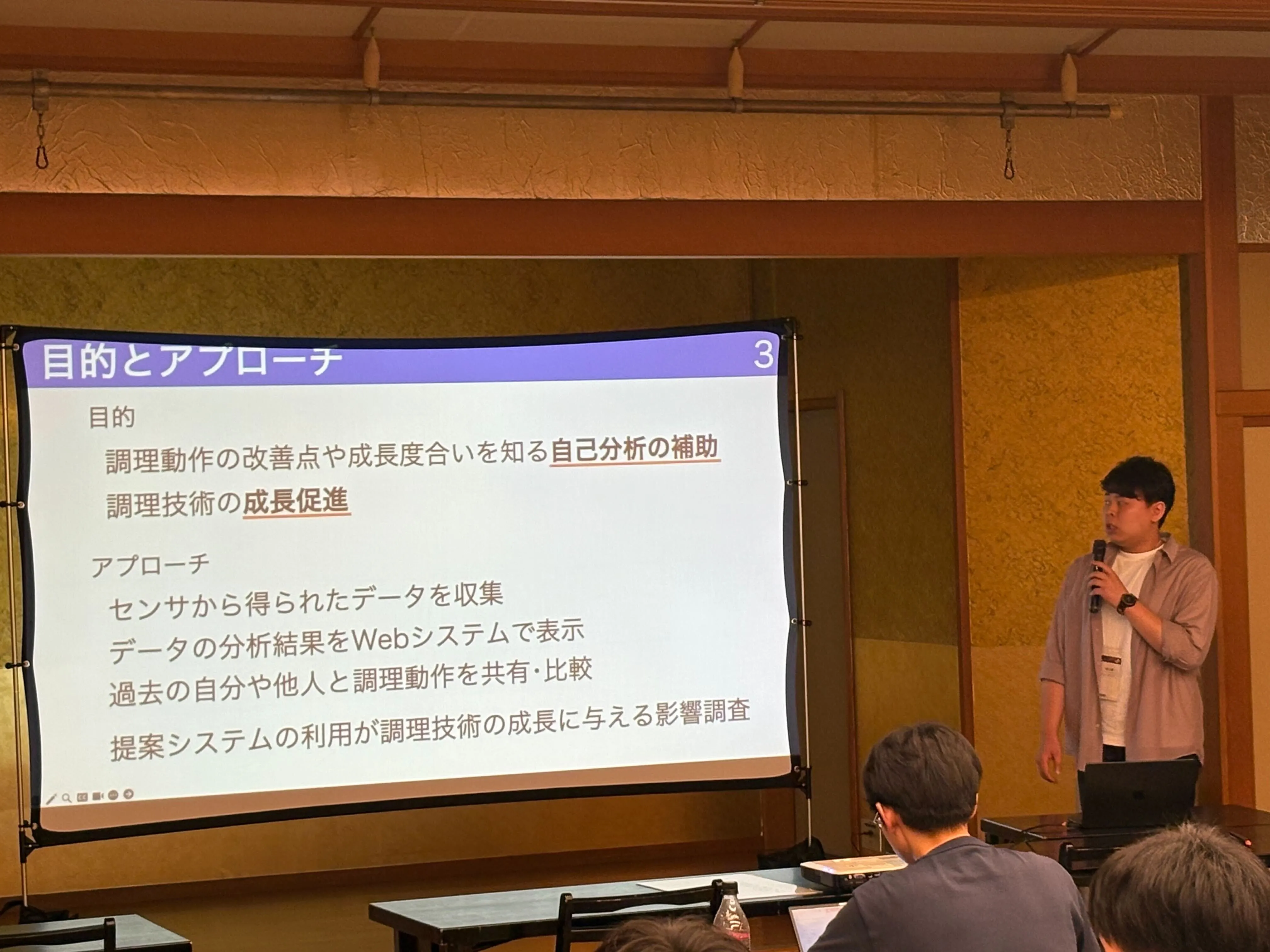

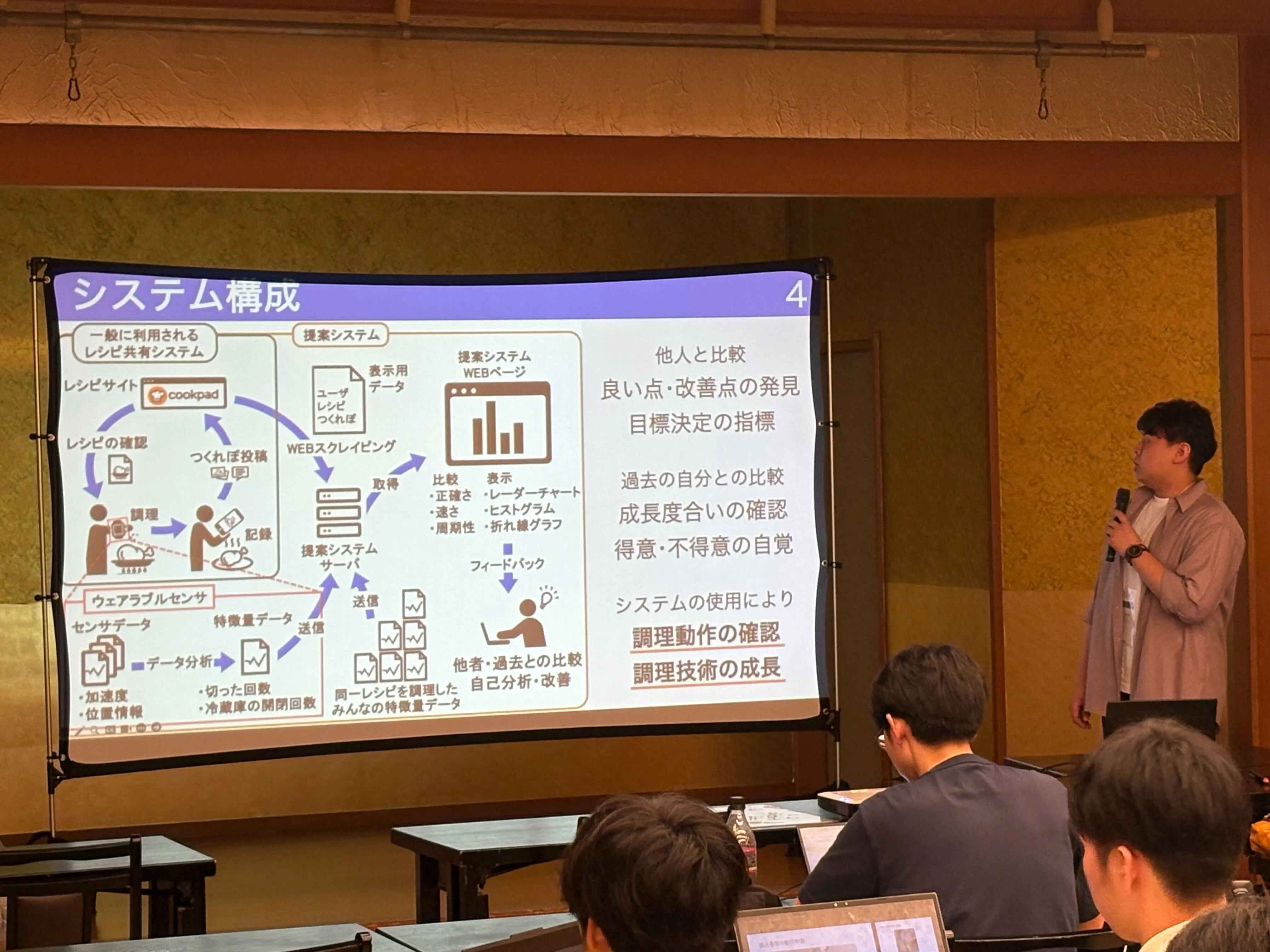

調理行動比較分析に基づく成長を促すフィードバックの検討

概要

料理のレシピや,調理の結果,感想を共有する仕組みが普及している.しかし調理中の腕の動かし方など,行動や動作を共有できる仕組みは普及していない.調理行動の共有と比較から,他人の動作とどの様な違いがあるのか,過去の自分からどの程度成長したのかがわかる.本研究の目的は調理動作の改善点や成長度合いを知る自己分析の補助と,調理技術の成長促進である.アプローチとしてセンサから得られたデータを収集し,分析結果をWeb システムで表示して共有・比較する.先行研究では調理動作の可視化により,利用者が調理に対してそれまでとは違う意識を持つと確認された.本研究では複数回のシステム利用で,利用者の調理技術の成長傾向に影響を与えるか調査する.特徴量データの回帰直線から,切るペースの成長にはシステムが有効な可能性が示された.散布図から,システムの使用時期の違いで切る力のブレが成長する場合と,切るペースが成長する場合があるとわかった.分散分析から有意差は見られなかった.アンケートから,システムの使用中はより改善点を見るけられるとわかった.

感想

調理行動比較分析に基づく成長を促すフィードバックの検討 M2の加藤風真です。まずは、無事に発表を終えることができ、安心しています。研究発表という形式にはある程度慣れているつもりでしたが、先生方の前での発表はやはり緊張感がありました。自分たちでは気づかなかった点をご指摘いただいたり、研究をより良くするためのアドバイスを頂戴し、大変ありがたく感じるとともに、良い刺激を受けました。 また、アルバイトとして運営にも関わらせていただき、多くの方と交流を持てたことも非常に嬉しく思っています。 今回のコメントをもとに、今後の研究にも力を入れて取り組んでいきたいです。

tada

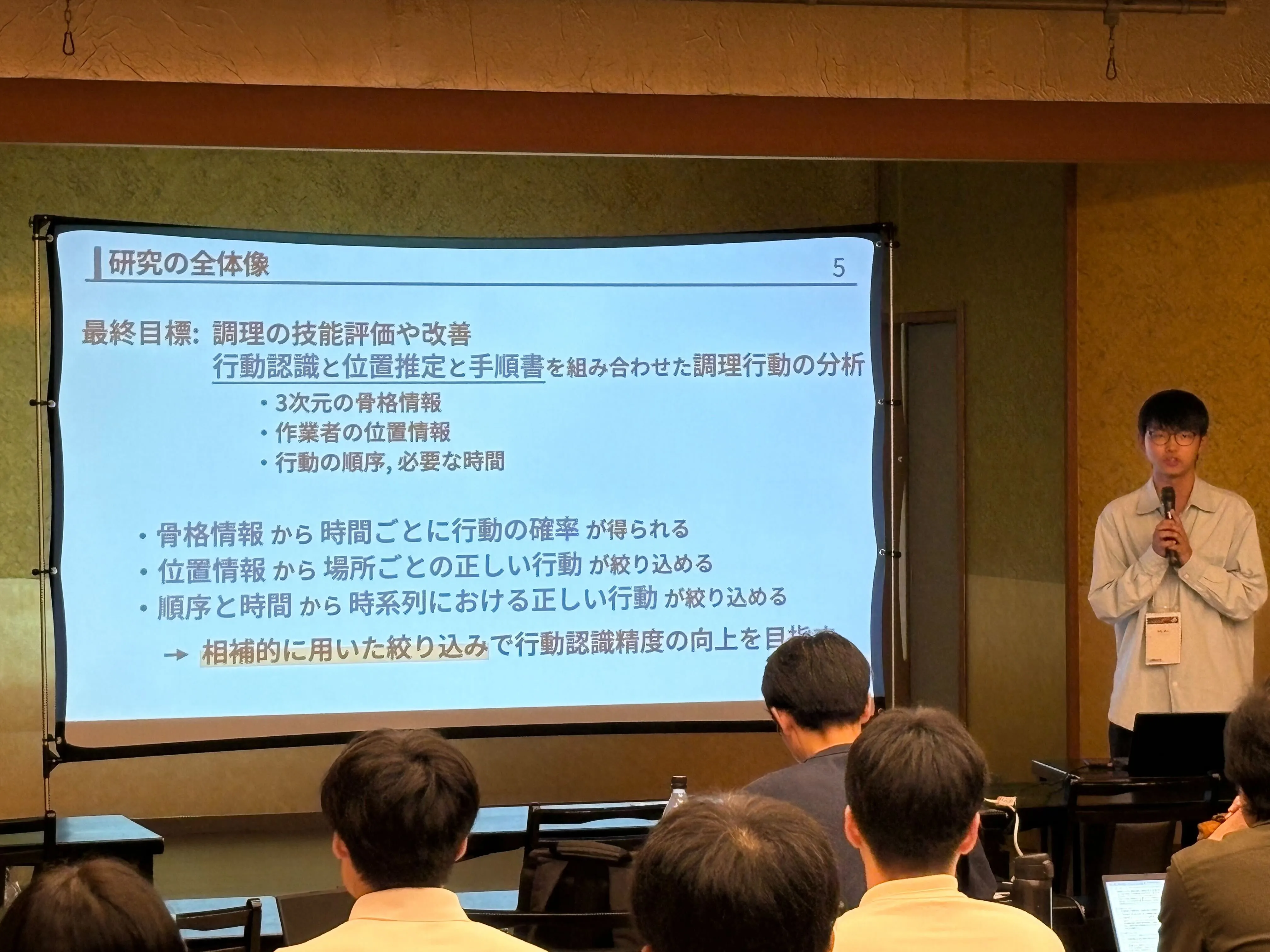

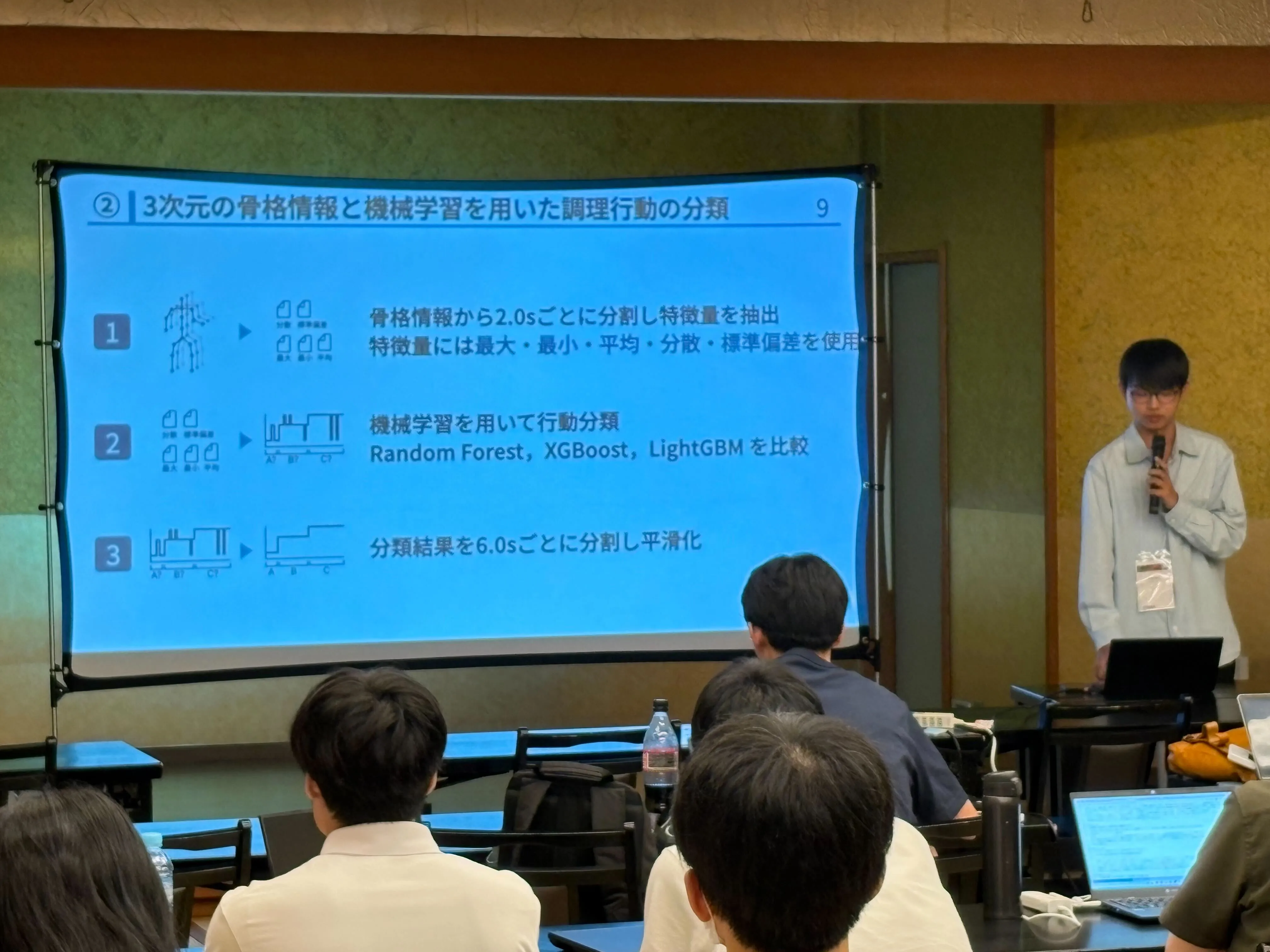

位置情報と手順書を用いた調理行動の分類精度向上手法

概要

近年モーションキャプチャと呼ばれる3次元の骨格情報を取得できるデバイスが普及しており,人の動作を手軽に取得可能になっている.本研究ではモーションキャプチャで得られる3次元の骨格情報と機械学習手法を用いて調理行動を分類し,手法ごとに精度を比較する.また分類結果を位置情報を用いて行動を絞り込み,レシピを基にした手順書を用いて工程順から補正し,調理行動の分類精度を向上させる手法を提案する.今回は各手法の中で XGBoost が適しているという結果が得られた.また,位置情報と手順書を用いることで調理行動の認識精度の向上を確認した.

感想

全国大会に続き、2回目の学会発表でした。より厳しい指摘を頂き反省点も多くありましたが、貴重な経験を積むことができました。また他大学の方と交流でき、愛工大では得られない観点を得られました。さらには学生バイトによって運営の手伝いもでき、貴重な経験となりました。次回の英語発表に向けて、より一層の準備をしていきたいと思います。

fuseya

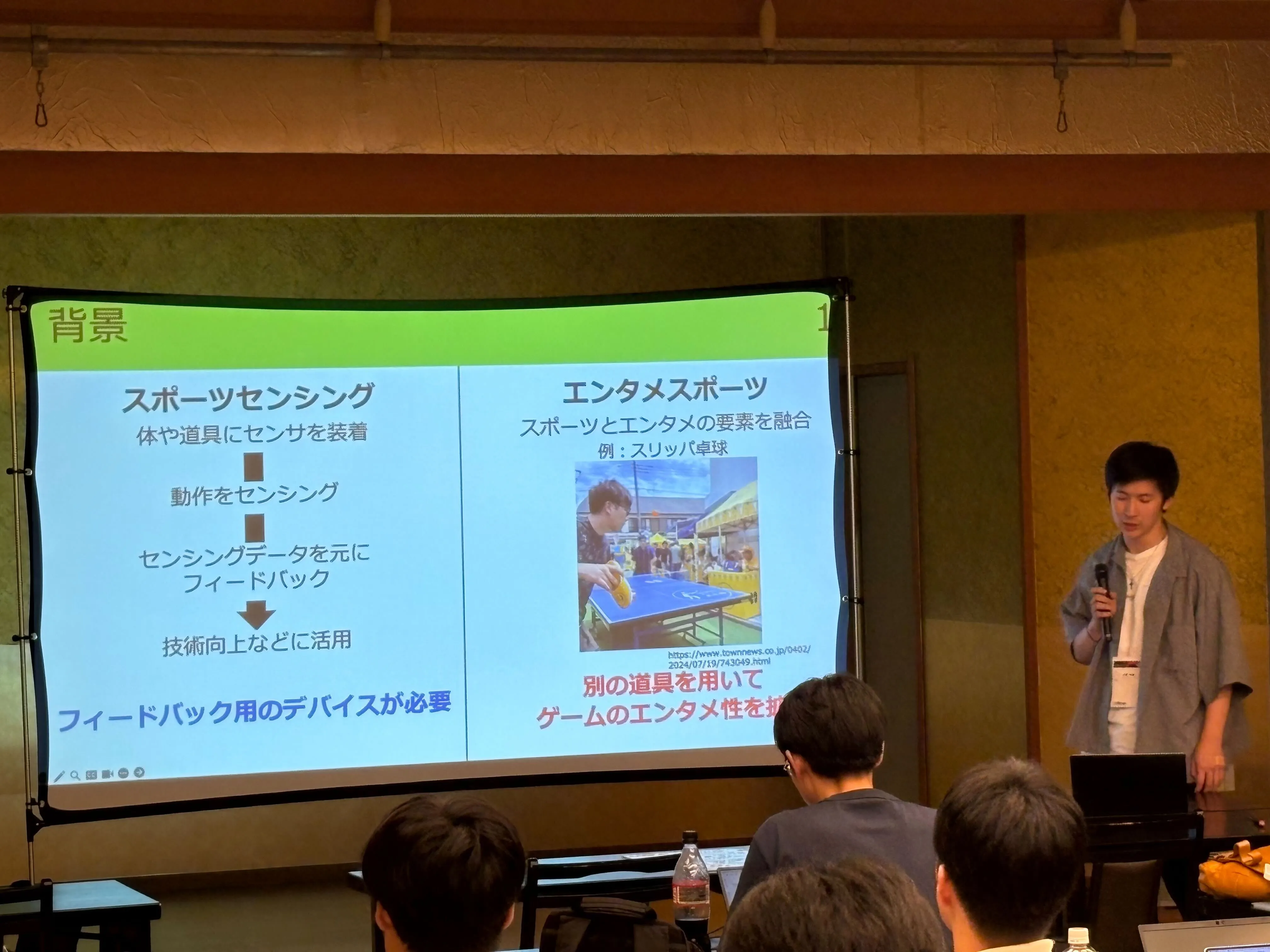

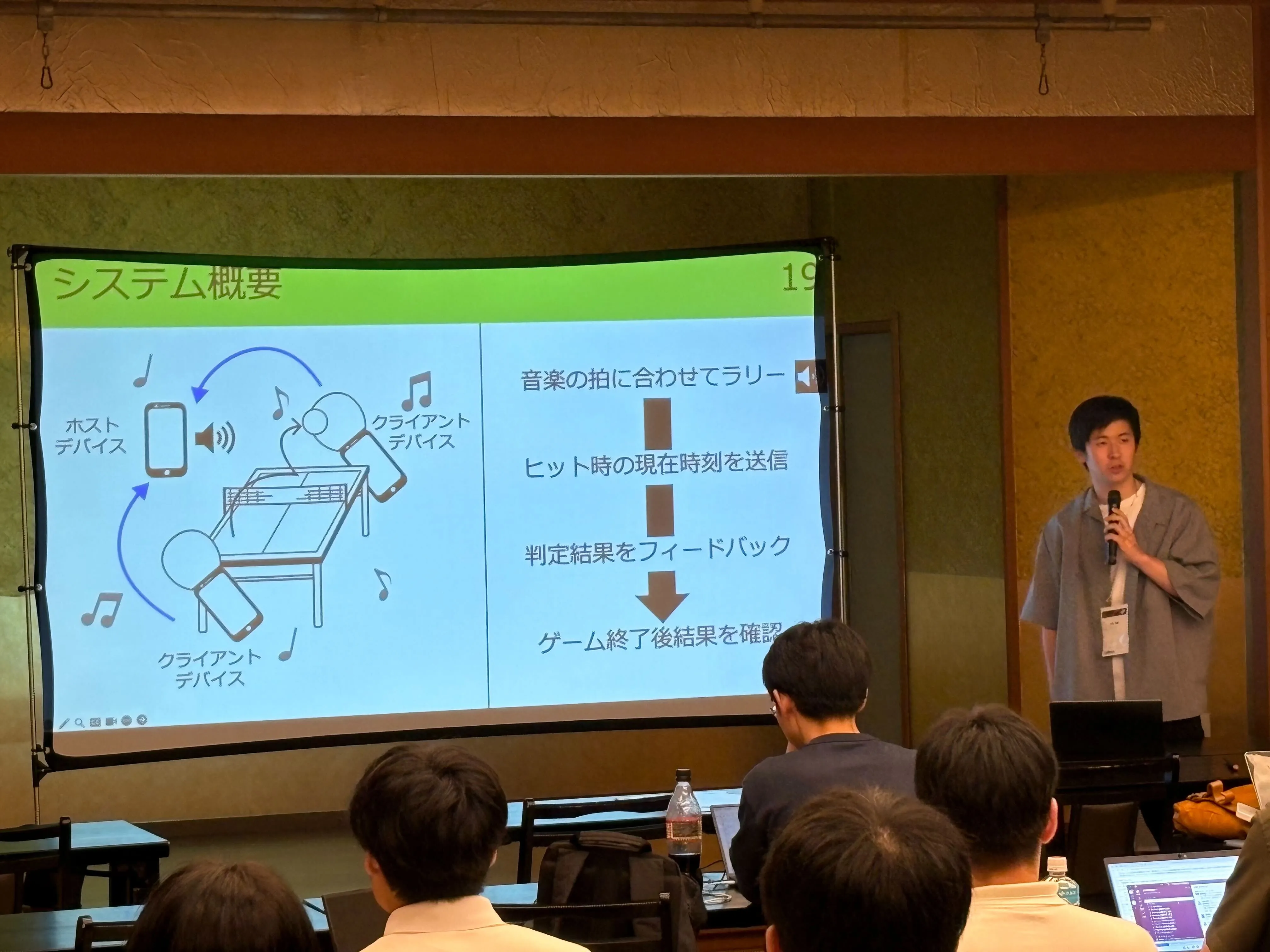

リズムラリー:卓球とリズムゲームを組み合わせたエンタメスポーツ

概要

本研究では,卓球とリズムゲームを融合させた新たなエンタメスポーツ「リズムラリー」を提案する.スマートフォン内蔵の加速度センサを利用し,卓球のラリー中におけるヒットのタイミングを検出し,そのデータをもとにリズムゲームとしての判定処理を行う.ホスト側では音楽を再生し,その拍に対して返球のタイミングが合致した場合には「GOOD」,ずれた場合には「MISS」と判定される.MISSが続くと音源のピッチが低下し,プレイヤーに不快感を与えることでリズムを意識したプレイを促す.これにより,初心者でも楽しめるだけでなく,一定間隔でラリーを行うことで卓球の技術向上にも繋がる構成となっている.プレイヤー同士がリズムの維持を意識して協力する要素もあり,単なるゲームではなく,楽しみながら練習できるスポーツとしての価値も持つ.本研究は,IoT技術の応用によってスポーツとエンタメを融合した新しい体験の創出を目指すものである.

感想

修士初の学会発表で不安な点も多かったですがしっかりやり切れてよかったです。 今後は質疑応答も含めて上手く話せるように研究の理解を深めていきたいです。

hayashi

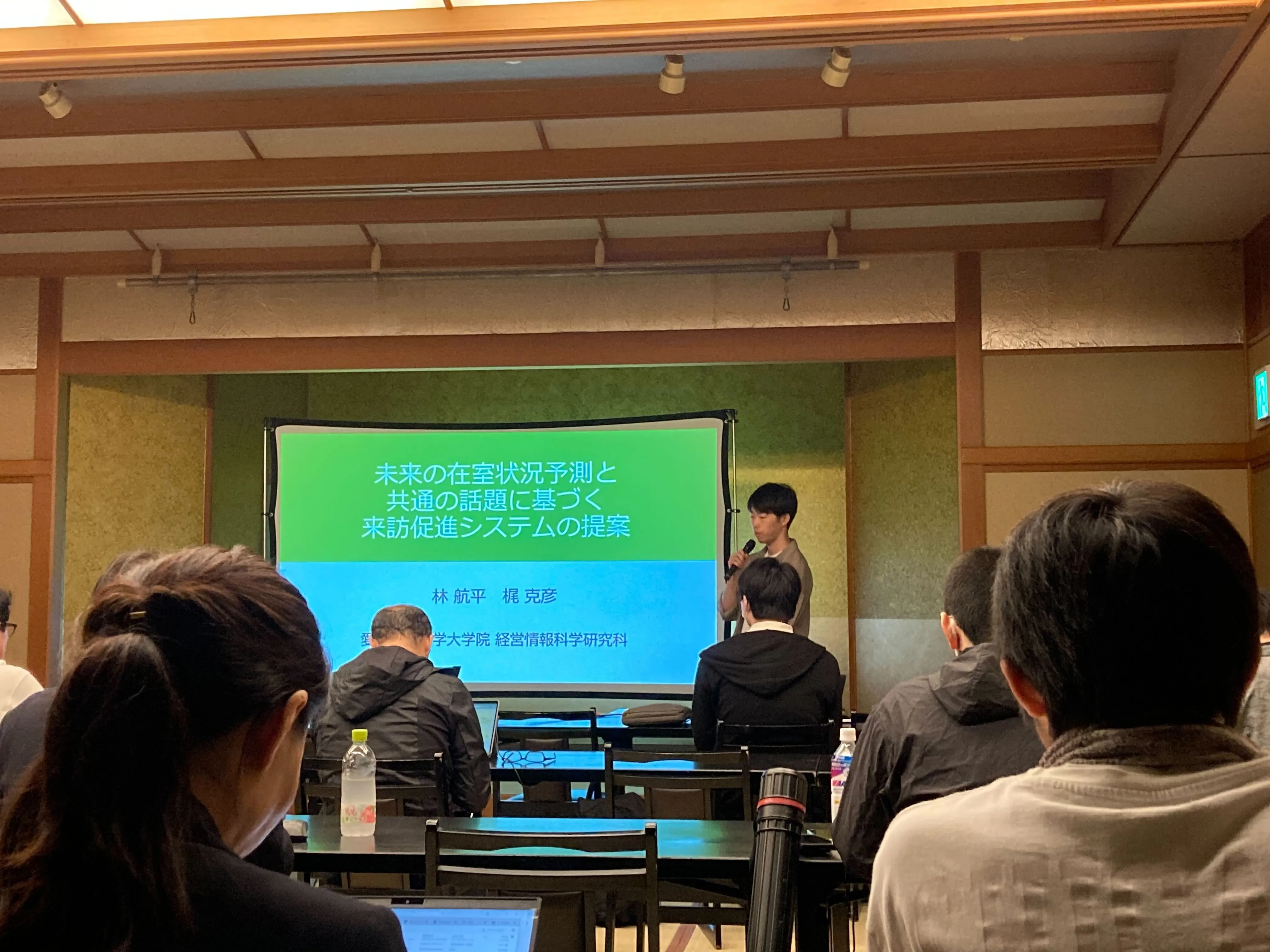

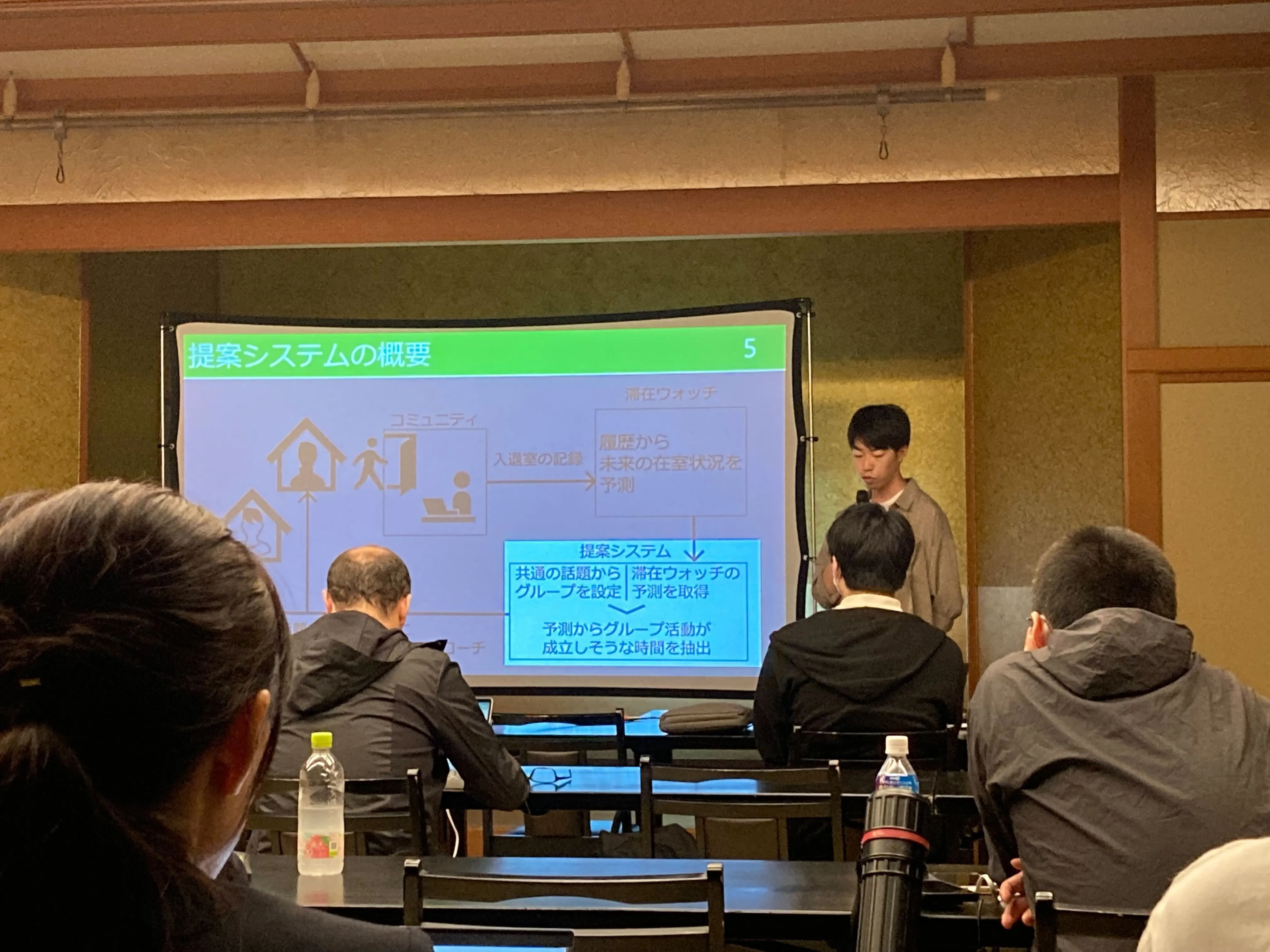

未来の在室状況予測と共通の話題に基づく来訪促進システムの提案

概要

近年,リモートワークやフレックスタイム制度の普及により,多様な勤務形態が一般化しているが,その一方で対面による偶発的なコミュニケーション機会の減少が課題となっている.特に大学研究室のような小規模なコミュニティにおいては,情報交換や人間関係の構築に不可欠なインフォーマルな対話が失われやすい.本研究では,共通の話題を持つメンバ同士の対面交流を促進する来訪支援システムを提案する.本システムは,既存の在室管理システムに蓄積された入退室履歴をもとにメンバの未来の在室状況を予測し,それを話題情報と組み合わせることで,同一の話題を持つ複数のメンバが同時に在室する可能性が高い時間帯を抽出する.その結果をもとに,対象メンバに対して通知を送信し,来訪のきっかけを提供することで対面交流を促す.大学研究室を対象に約1か月間の運用評価を行い,滞在履歴やアンケートを通じてシステムの影響を検証した.その結果,明確な行動変容は確認されなかったものの,今後の改善に向けた課題や示唆が得られた.

感想

M1の林です。今回が初めての外部での発表ということもあり、当日は非常に緊張していましたが、無事に発表を終えることができてほっとしています。質疑応答では、自分では気づいていなかった観点からの質問や的確な指摘をいただき、今後の研究を進める上でとても参考になりました。また、他の参加者の発表も非常に興味深く、さまざまな分野の取り組みに触れることで、多くの刺激を受けました。全体を通して、自身の研究を見つめ直す貴重な機会となり、とても有意義な時間だったと感じています。今後もこの経験を活かして、より一層研究に励んでいきたいと思います。