高度ICT社会における人とコンピュータの関わりを追求する研究室です. 特に力を入れているテーマとして「屋内位置推定と位置情報サービス」「インタラクションメディア」が挙げられます. 主な活動の場は情報処理学会のモバイルコンピューティング(MBL),ユビキタスコンピューティング(UBI),ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI),音楽情報処理(MUS),コンシューマデバイス&システム(CDS)などの研究会です. 梶研究室では現在以下の3つのプロジェクトに分かれて研究を進めています.

- 位置情報サービス(LBS: Location Based Services)

- ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI: Human Computer Interaction)

- 人間行動認識(HAR:Human Activity Recognition)

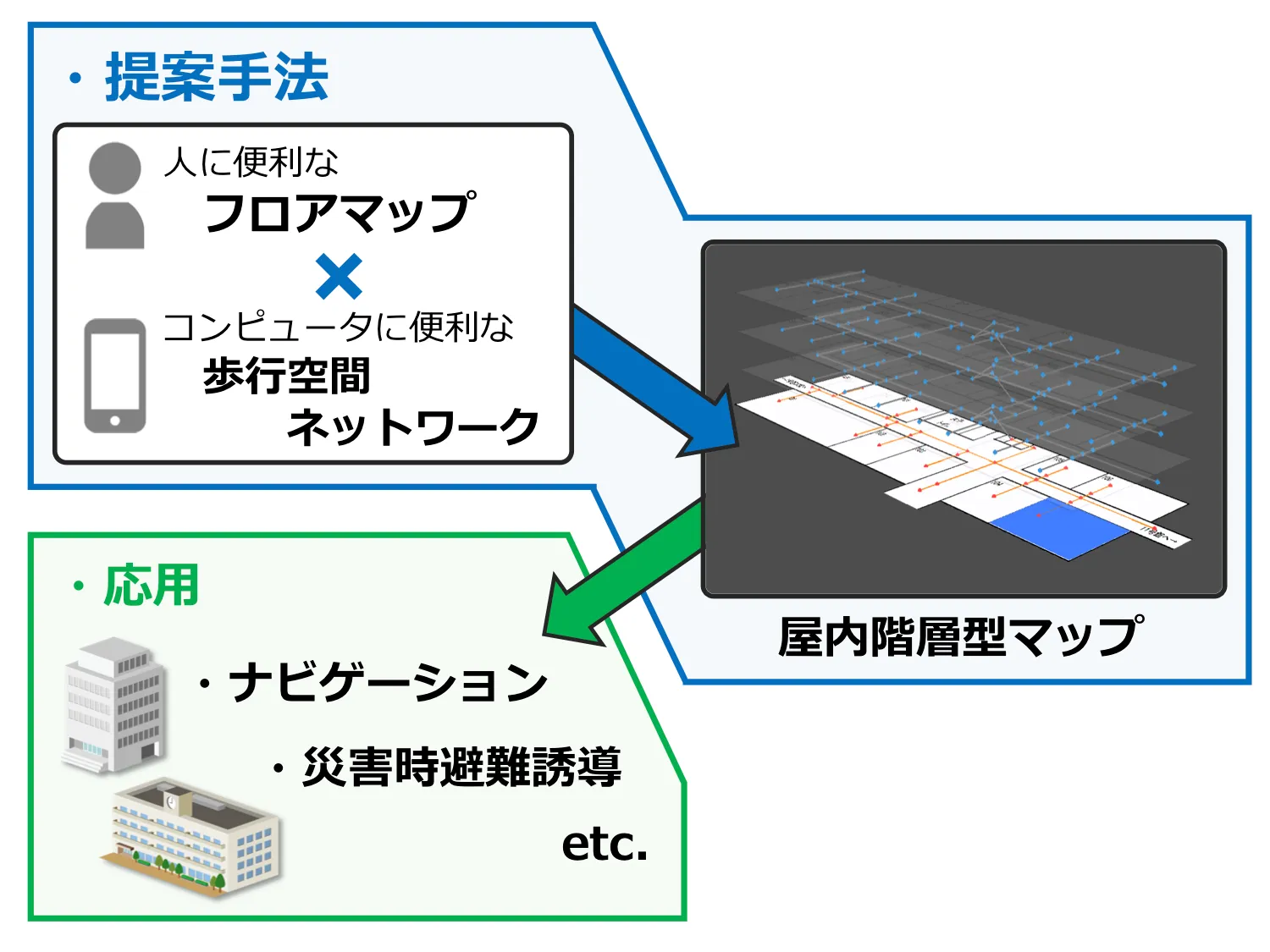

位置情報サービス(LBS: Location Based Services)

位置情報をベースとしてユーザの行動変容を促す仕組みについて研究するプロジェクトです. ヘルスケアにつながる日常的な歩行を増やすための競争の仕組みや,大学の研究室に来たくなる仕組み等に取り組んでいます. また,位置情報サービスを持続的に提供するためのエコシステムについても取り組んでいます.

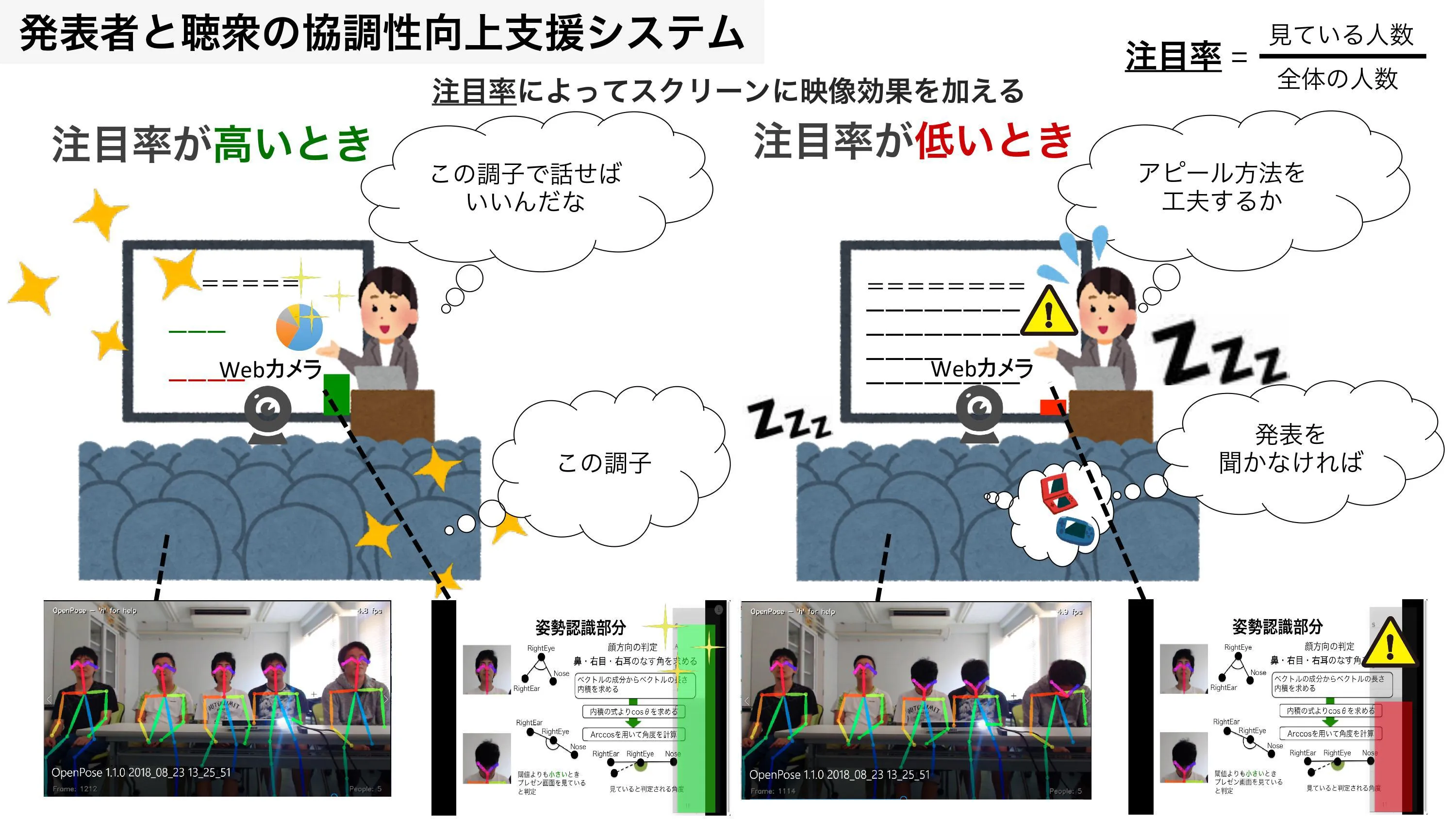

ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI: Human Computer Interaction)

HCIそのものはとても大きなテーマですが,その中でも,「使いたい機能を使いたいときに使えているのか」「その機能は人を拡張するか」に着目して研究を進めているプロジェクトです. スマホの録音・録画機能は非常時の記録としてとても便利ですが,トラブルに巻き込まれた際に通常のスマホ操作ができない可能性があります. そこで,トントンとスマホを叩くと,そのリズムパターンに割り当てられた機能が自動的に実行されるようなシステムを開発しました. また,ハンドグリップをにぎにぎしないと電気オンオフできない,といった一見不便だが継続利用しているうちに身体拡張につながるような仕組みを追求しています.

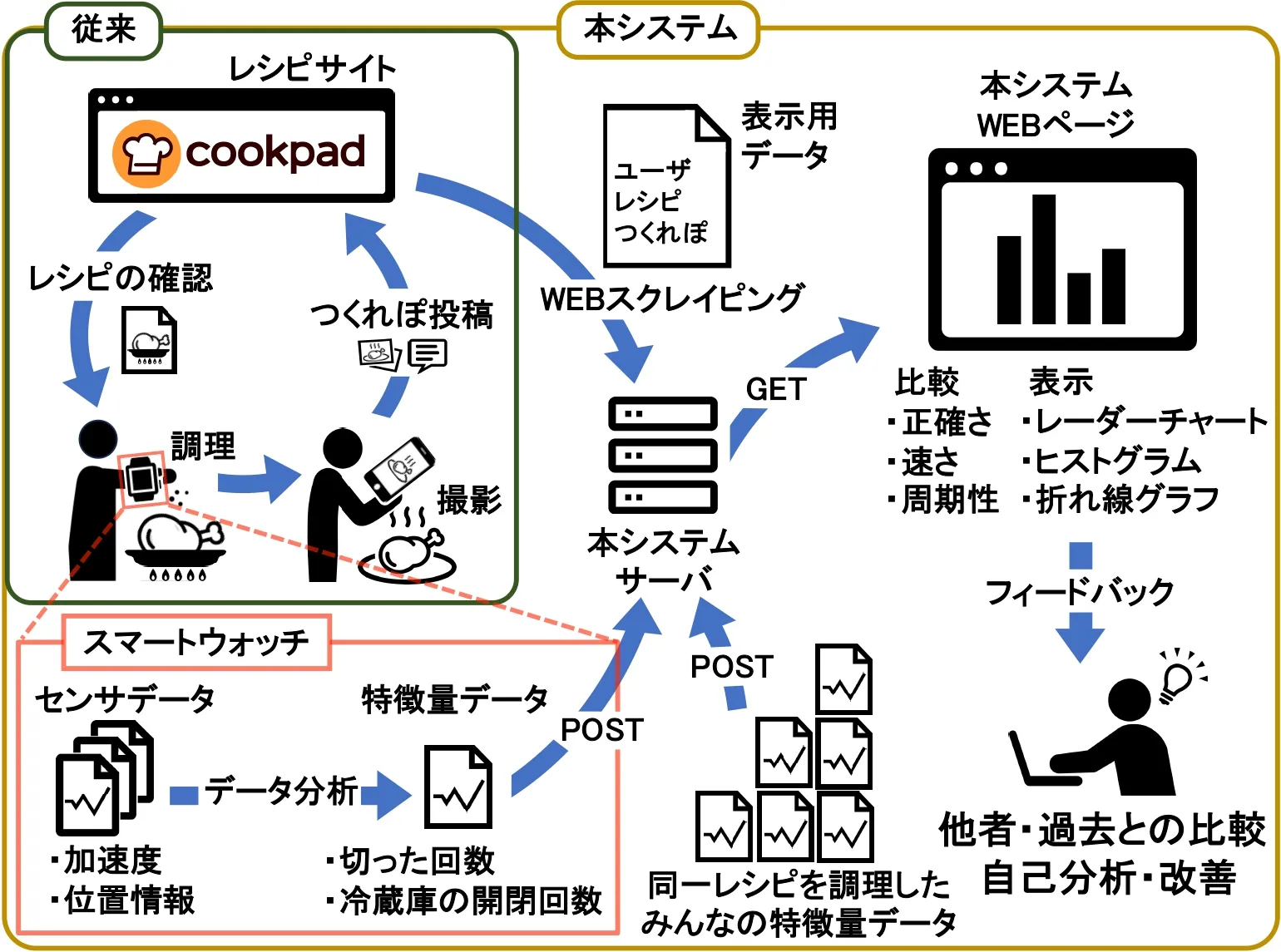

人間行動認識(HAR:Human Activity Recognition)

人間の行動や動作を、コンピュータがセンサーを用いて認識・推定するプロジェクトです。加速度・角速度・気圧などのセンサーデータを活用し、例えば歩行や静止の判別、卓球ラケットのスイングおよびヒット検出、階段とエレベーターの利用判定、ヨーヨーや調理技術の上手さの評価、自転車の空気圧推定など、幅広い行動認識に取り組んでいます。また、検出した行動を活用したアプリケーションの開発や、技能上達を支援する可視化にも応用を広げています。