6月26~28日に開催された DICOMO2024 にて、M1のtogawa,ueji,M2のtoyamaが発表してきました.

この発表でuejiが「優秀プレゼンテーション賞」を受賞しました.

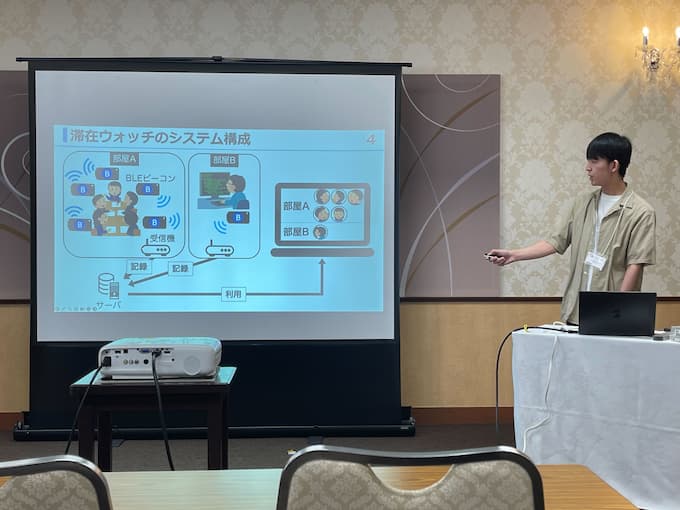

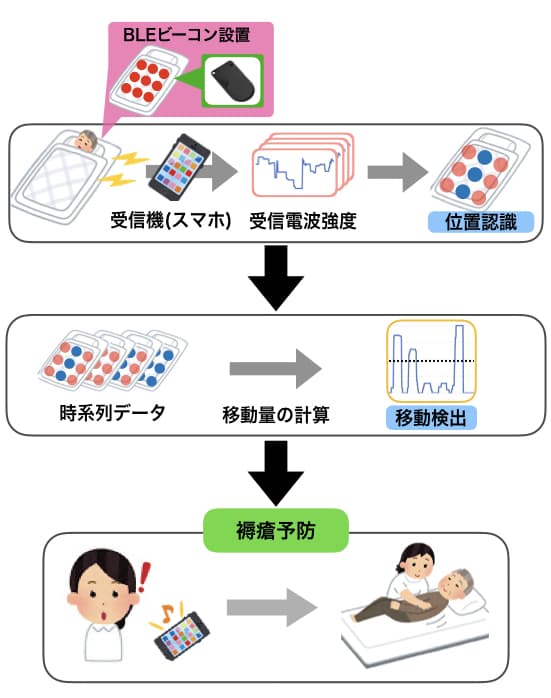

togawa

BLEを用いた滞在管理システムにおけるスマホビーコンの実現

発表概要

人は1日の88.9%を屋内で過ごし,屋内では主に自室や研究室,会議室のような部屋という物理的に区切られた空間で活動する.そのため高精度な位置情報に限らず部屋単位の位置情報にも価値がある.我々は各ユーザの携帯する BLE ビーコンからの電波を環境に設置した受信機で受信し部屋推定を行う滞在管理システムを提案してきた.しかしBLE電波を発信する専用端末のみを用いるこれまでの方法は,電池交換や初期設定の手間,ユーザがBLEビーコンを持たないで部屋を移動するなどの問題があった.本研究では追従性が高く初期設定や電池交換の手間がかからずバッテリ消費の少ないスマートフォンビーコ ンを実装,評価する.初期設定の手間を減らすためサーバからユーザのUUIDを取得し,バッテリ消費を少なくするため定期的なネットワーク通信を伴わないBLE電波を発信し続けるアプリケーションを実装した.評価実験で,追従性が高くバッテリ消費が小さいという評価が得られた.

感想

M1の戸川浩汰です。今回初めての全国規模の学会発表で非常に緊張しました。緊張のあまりマイクを使うのを終始忘れていましたが、声量でなんとかカバーしスムーズに発表できました。質疑応答の時間には時間オーバーするほど多くの質問やコメントをいただくことができました。発表後には他大学の先生から個別にスマホビーコンについて質問を受けて色々実のある話ができました。今回の経験を今後の研究に活かしていきたいと思います。

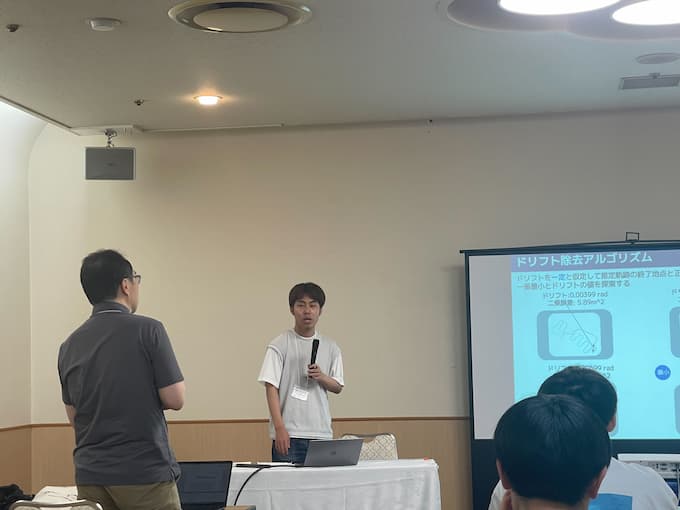

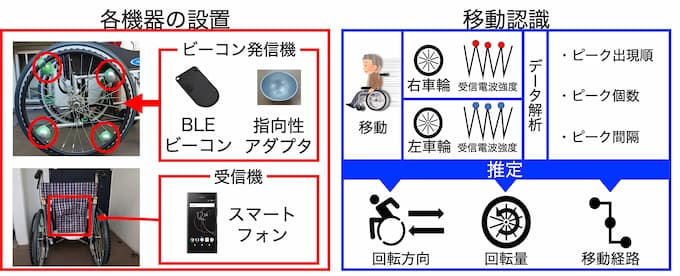

toyama

様々な環境に対応できるPDRベースの屋内位置推定ライブラリの基礎検討

発表概要

現代社会において屋内位置推定技術は重要であり, 屋内の人の動きを把握してビル内ナビゲーションに活用するなど 様々な用途に利用されている. 多様な状況や環境で屋内位置推定をするには,個々の条件に適した位置推定手法の組み合わせや選択が重要である. 屋内位置推定の手法としてPDRがある. PDRはスマートフォンなどから得られるセンサデータを元にある地点からの相対的な位置を推定する手法である. PDRはスマートフォンなどの機器さえあれば環境に左右されず一定の推定が可能である. 一方でPDRは相対的な手法であるため初期位置,初期進行方向が不明な問題や時間の経過に応じて特有の誤差が蓄積する問題がある. そのため環境情報などを使用して補正するハイブリット手法が用いられる場合が多い. しかしハイブリット手法は特定の環境を想定したものが多く,複数の環境を想定したものは多くない. そこで本研究では様々な状況と環境に対応できるPDRベースの屋内位置推定ライブラリの基礎検討を行った. 本ライブラリを用いて参加したPDRベンチマーク委員会が主催する屋内位置推定の精度を競うコンテストxDR Challenge 2023 において 一定の結果を残した.また他の環境での適用を検討し複数の環境での適用可能性を示した

感想

M2の外山瑠起です。 今回初の学会発表で緊張しました。 発表練習不足で上手く話せないところもありましたが無事に発表できてよかったです。 質疑応答では普段は気付かないところを追求されたりあらたな発見が多くありました。 それらの意見を今後に生かしていきたいです。

ueji

Ping × Phone:卓球ラケットとスマートフォンの融合によるエンタメスポーツの提案

発表概要

スポーツとエンタメを組み合わせたエンタメスポーツがある。スポーツにエンタメ要素を組み合わせると新たなゲーム性が生まれる。我々は卓球 とスマートフォンを組み合わせたエンタメスポーツを提案する。エンタメスポーツをさらに発展させる手段の一つとして、スマートフォンならで はの機能を用いる。ラケット型のスマートフォンケースの作成、スマートフォンに内蔵されているセンサを用いたセンシング、スマートフォンならではの機能を用いたフィードバック、通信機能を組み合わせてエンタメアプリケーションを実装する。自然とラリーを続けたくなるナベアツラリーー、協力して必殺技を叫ぶシャウトスマッシュ、様々な戦術が生まれる顔認識を用いたフェイポンの3つを制作した。本研究ではセンサとフィードバックの組み合わせは無数にあり、その中の3つを示した。バリエーションを示すと、エンタメスポーツの体験を豊かにし、参加者がより楽しくなると考えられる。様々なセンサとフィードバックの組み合わせから新しいアイデアを発見し、より魅力的なエンタメスポーツを提案できると考えられる。本研究では卓球を対象としたが、他のスポーツとスマートフォンのセンサ、フィードバックを組み合わせるとさらにエンタメスポーツの幅が広がると考えられる。今後の課題として卓球以外のスポーツへの適用を目指す。

感想

M1の上地勇輔です。 今回が初めての全国規模の学会発表だったので緊張しましたが、無事に発表を終えて良かったです。また、全国規模の学会で優秀プレゼンテーション賞を受賞することができ、とても光栄です。 受賞にあたり、梶先生をはじめ、プロジェクトメンバーや研究室のみんなのご指導とサポートのおかげです。大変感謝しています。今回の経験を糧にし、今後の研究に注力したいです。